Una piccola guida per evitare sprechi di frutta e verdura

L’uovo di pasqua. Il simbolo di una festa. Ogni volta che ci pensiamo evochiamo le immagini di confezioni colorate, nastrini, carta crespa e sorprese. Ma l’uovo di pasqua è una tradizione antica, che si perde nella notte dei tempi. Il simbolo della vita in se stessa, ma anche del mistero, della sacralità.

In alcune credenze pagane, il Cielo e la Terra erano rappresentati come due metà dello stesso uovo, e le uova erano il simbolo del ritorno della vita. Gli uccelli infatti si preparavano il nido e lo utilizzavano per le uova, che schiudevano una nuova vita, rituale simbolico del passaggio alla primavera.

Anche popoli come i Greci, i Cinesi ed i Persiani se li scambiavano come dono simbolo di rinascita, per le feste della stagione della fioritura, e nell’antico Egitto le uova decorate erano scambiate all’equinozio di primavera, data di inizio del nuovo anno, quando l’anno era legato alla sequenza delle stagioni.

L’origine più corretta della tradizione dell’uovo nella festa cristiana, risale alla Pasqua ebraica, chiamata Pesach (dall’ebraico Pasàch, “passare oltre”, in inglese passover). La tradizione religiosa vuole che la sera della festa di Pesach, i primogeniti mangino un uovo sodo, che deve essere consumato intero, senza dividerlo con nessuno. In effetti, la festa della pasqua ebraica e di quella cristiana, pur celebrando due eventi differenti (l’uscita degli ebrei dall’Egitto per una, la resurrezione di Cristo per l’altra) cadono più o meno nello stesso periodo dell’anno, e la data della festa cristiana segue il calendario ebraico.

Ma, secondo la tradizione, fu Francesco I di Francia, nel ‘500, a ricevere il primo uovo di Pasqua. Una tradizione che rinnovandosi nei secoli, è divenuta un vero e proprio fenomeno di costume.

In questi giorni e fino al 15 aprile per contrastare l’aumento dei prezzi del pane i panettieri potranno fare sconti

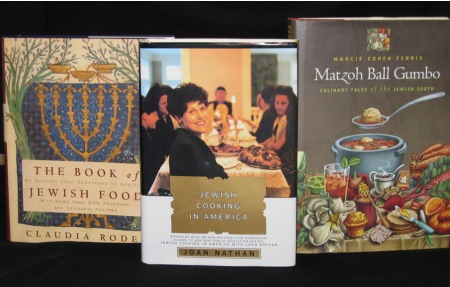

Ci siamo spesso occupati della cucina ebraica, nelle varie declinazioni, oggi aggiungiamo un altro pezzetto alla conoscenza di questo mondo, parlando di cucina ashkenazita. Le due grandi correnti religiose e culturali della religione israelita in Europa sono, per l’appunto, quella sefardita (in italiano “spagnola”, dall’ebraico SEFARAD, Spagna) e quella ashkenazita (“tedesca”, dall’ebraico ASHKENAZI, Germania).

Le due correnti danno vita a due tradizioni molto diverse, quella spagnola (confluita anche nell’ebraismo italiano e dell’area mediorientale ) molto solare, aperta, con una cucina eccellente, influenzata dai splendidi prodotti del mediterraneo, come l’olio, le melanzane, i ceci, il pomodoro o le spezie. E quella tedesca e di tutto l’est europeo (detta appunto ashkenazita), più ortodossa, anche nei costumi (i membri delle varie comunità sono spesso vestiti di nero e portano cappelli e barba lunga).

Anche la cucina ebraica del nord e dell’est Europa richiama a climi più freddi e ad uno stile di vita più austero (pur alcune splendide eccezioni come la musica e la cultura Yiddish), i sapori caratteristici della cucina yiddish e ashkenazita sono: il gefilte fish (carpa bollita, uno dei piatti più famosi), il patè di fegato e il celebre cholent (uno stufato con paprika, manzo e patate), di cui questo goulash che vi presentiamo è una variante più semplice.

Una novità in arrivo sulle nostre tavole. Non era sufficiente vederli in televisione, adesso li avremo ospiti in casa nostra.

In linguaggio voodoo la parola mojo vuol dire incantesimo, e, forse, è proprio dalle origini del suo nome che si sprigiona tutta la magia del Mojito, che pian piano scivola in corpo ristorando le membra e risvegliando le passioni. La base alcolica di questo ottimo cocktail estivo è la bevanda preferita da pirati e bucanieri: il rum, una delle specialità dei caraibi, prodotto dalla distillazione del succo e della melassa della canna da zucchero. E proprio l’impiego principale del rum trova come situazione elettiva la ricetta del mojito.